1960年3月18日傍晚,杭州刘庄宾馆的落地窗外,西湖水被夕照染成了温柔的金色。

毛泽东主席把肩上的灰呢大衣随手搭在椅背上,抬眼看向对面那位个子不高、却皱着眉头的客人,尼泊尔首相柯伊拉腊。

这是柯伊拉腊访华的第五天,也是最关键的一天。

前三天外长级谈判早陷了僵局,尼方

一口咬定“萨加玛塔(他们对珠峰的称呼)全在尼泊尔境内”,中方则拿出康熙年间的《皇舆全览图》和藏文古籍,证明“珠穆朗玛”这名字早在18世纪初就出现在中国地图上了。

柯伊拉腊这会儿干脆把“球”直接踢到了毛主席面前,开口就说:“主席先生,珠峰主峰在尼泊尔这边,我们国民世世代代叫它‘萨加玛塔’,它理应全划归尼泊尔。”

话刚落,会客厅安静了好几秒,连空气都像凝住了。

翻译把话低声译完,毛主席轻轻把茶杯往桌子中间推了推,嘴角却翘了起来:“阁下这是想把整座珠峰都搬回自己家去?”

这句带着湖南口音的反问一出来,本来剑拔弩张的气氛忽然松了下来。

柯伊拉腊显然没料到毛主席会用这么轻松的语气回应,一时没接上话。

毛主席没等他开口,又补了一句:“可这座山对我们中国人也重要得很啊,它要是真被搬走了,西藏人民会心疼,咱们之间的和平气氛怕是也要少几分了。”

说实话,这两句话听着没火药味,却把中方的立场、民族的情感,连带着可能的风险都说明白了,这种说话的艺术,真不是一般人能做到的。

杭州会谈:一句话破局的“共赢思路”

气氛缓和后,毛主席示意服务员给尼方代表续上茶,自己则站起身走到墙边那幅巨大的喜马拉雅山系图前,手掌在海拔8848米的地方轻轻一劈:“你看,山这么高,谁也搬不走。

既然两国人民都把它当神山,不如咱们公平点,山南归尼泊尔,山北归中国,峰顶当边界,两国一起用,你觉得怎么样?”柯伊拉腊当场就愣住了。

他出访前在尼泊尔议会还夸下海口,说“至少要把主峰拿回来”,现在毛主席一句话把主峰“切”成两半,他却找不出反驳的理由。

北坡大部分落差都在中国境内,气候、地形,连宗教传说都和西藏绑在一起;南坡相对平缓,一直是尼泊尔夏尔巴人放牧、采药的地方,两边本来就各有各的关联。

毛主席见尼方代表们凑在一起小声议论,又加了一句:“我给它起个新名字,叫‘中尼友谊峰’。

在世界屋脊上立一座友谊纪念碑,总比吵来吵去体面多了吧?”柯伊拉腊琢磨了半天,只说:“我得回国和大家商量商量。”

老实讲,我觉得这个提议最妙的地方,就是没盯着“谁输谁赢”,而是找了个双方都能下台、还能留余地的办法。

要是光盯着“必须全归我”,这谈判估计得拖到猴年马月,最后说不定还得闹僵。

北坡登顶:用脚步“盖章”的生死挑战

本来以为谈判能顺着这个方向推进,没成想柯伊拉腊3月22日离开北京后,态度忽然变了。

他在昆明机场还跟媒体说“中尼会用和平方式解决珠峰归属”,可回到尼泊尔后,在反对党和印度媒体的压力下,立马改口说“中方提了不合理要求”,还公开质疑:“中国人从来没登上过珠峰,凭什么分一半?”,这句话可把北京这边刺痛了。

周恩来连夜把情况写成简报送到毛主席案头,毛主席提笔批了一行字:“他们不是说‘谁登顶谁有理’吗?那就登一个给他们看看!”

当天夜里,国家体委主任贺龙就奉命组建了“中尼边界登山突击队”,目标特别明确,从北坡登顶珠峰,在上面插一面五星红旗,用脚步给中国的主权“打卡”。

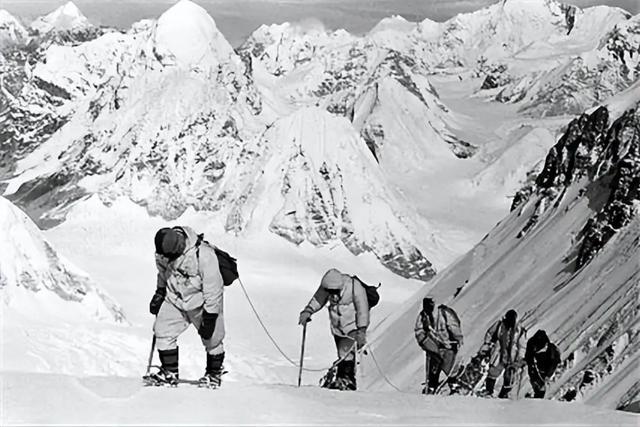

1960年5月24日,海拔8500米的“第二台阶”下,狂风刮得三面五星红旗哗哗响。

突击队队长史占春、副队长许竞,还有队员王富洲、刘连满、屈银华、贡布6个人,背着30公斤重的铁锤、测绘仪和电影摄影机,在零下40℃的缺氧环境里准备最后冲刺。

走到8700米的时候,刘连满体力彻底耗尽,他主动提出当“人梯”,让队友踩着自己的肩膀爬上那4米高的垂直岩壁。

5月25日凌晨4点20分,王富洲、屈银华、贡布三个人终于把国旗和测绘觇标插上了峰顶。

贡布还掏出一张纸条,用藏文写下:“珠穆朗玛北坡属于中国,1960年5月25日”。

消息传到北京,毛主席在菊香书屋哈哈大笑:“山还是那座山,可现在咱们中国人把脚印留在顶上了,看他们还说什么!”说实话,每次看到这段历史,我都觉得这些登山队员太了不起了。

他们面对的不只是雪山,是极限环境,更是国家的立场,每一步都在拼命,这种精神真的让人佩服。

从条约到友谊:珠峰成了“和平名片”

1960年8月,中尼第三轮边界谈判在北京重新启动。

尼泊尔代表还想多争200米,周恩来直接把一摞照片摊在桌上,照片里,北坡登顶的队员在峰顶展开国旗,旁边还有觇标和金属测量标尺,背景里北坡的雪脊看得清清楚楚。

尼方首席代表跟助手小声嘀咕了一会儿,终于点了头:“既然中国朋友已经登上峰顶,我们接受主席提出的‘山南归尼、山北归中’原则。”

1961年9月28日,尼泊尔国王马亨德拉访问北京,和刘少奇主席一起签了《中尼边界条约》。

条约第一条写得明明白白:“珠穆朗玛峰(萨加玛塔)的峰顶为两国边界线,北坡属于中国,南坡属于尼泊尔,两国登山、科考、朝圣、旅游等和平活动可在峰顶自由进行。”

签字仪式后的国宴上,毛主席举着酒杯对马亨德拉说:“山很高,友谊更高;边界划清了,心也就更近了。”

到了1973年,已经年迈的毛主席在中南海会见再次访华的尼泊尔首相比斯塔。

聊到珠峰时,毛主席笑着问:“现在‘中尼友谊峰’的名字还叫得响吗?”

比斯塔回答:“在我们尼泊尔,学生课本里已经把它写成‘萨加玛塔—中尼友谊峰’了。一座山两个名字,就像一条河两个岸,少了哪边都不完整。”

毛主席听了开怀大笑,转头跟身边的工作人员说:“你们看,我当年那句话没错吧,‘还有更好的办法’!”

从1960年杭州刘庄宾馆那句半开玩笑的反问,到1961年《中尼边界条约》落笔,再到1973年中南海的会心一笑,毛主席用东方智慧把一场可能闹成流血冲突的领土争端,变成了“一人一半、共享峰顶”的和平例子。

现在,各国登山者从南北两坡聚到峰顶时,都会看到那片不足5平方米的雪坡上,同时插着中尼两国的国旗。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com