早餐一杯豆浆两个包子,午餐点外卖加个饮料,晚饭有火锅就少不了蘸料。这些看似普通的饮食习惯,背后却藏着一个健康风险:糖摄入超标。

人们常把盐、味精当作“高血压杀手”,却忽视了生活中一个更常见、更隐蔽的“隐形凶手”——糖。不是糖果里的糖,而是广泛存在于饮料、酱料、加工食品中的添加糖。它才是导致代谢疾病高发的关键因素之一。

许多人以为只有甜食才有糖,殊不知,一瓶看似健康的酸奶、一个普通的汉堡包,甚至一碗红烧肉里,都可能藏着超出日常所需的糖分。

世界卫生组织早在2015年就建议成人每日添加糖摄入不应超过总能量摄入的10%,最好控制在5%以内,大约25克。可现实中,很多人一瓶奶茶就轻松摄入了30克糖,这还只是一天的开始。

与盐不同,糖带来的伤害常常不容易立刻察觉。它不会像吃咸了那样马上口渴、头晕,而是悄无声息地改变身体代谢环境。

胰岛素抵抗、内脏脂肪堆积、血压升高,这些变化在初期都没有明显症状,等到体检发现血糖异常,往往已经错过了最佳干预时机。

尤其是中老年人,明明不爱吃甜品,却仍旧被糖“偷袭”。很多人不知道,市面上常用的调味酱料,如番茄酱、蚝油、甜面酱,糖含量都不低。一勺番茄酱的含糖量就可达5克,再搭配炒菜、蘸料,一顿饭下来,糖分摄入量早已超标。

高血糖不只是糖尿病的前奏,它还会诱发血管内皮功能受损,导致高血压。血管长期处于高糖环境中,弹性下降,血压自然升高。

而高血压又会反过来加重肾脏负担,形成恶性循环。这并非个别现象,而是临床中常见的代谢共病群。

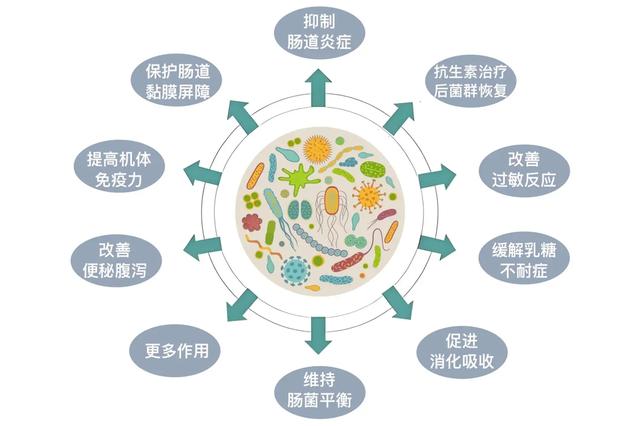

更令人担忧的是,添加糖摄入过多还会影响肠道菌群。研究发现,过量糖分会降低肠道内有益菌数量,增加炎症反应,进而影响免疫系统稳定性。在中老年人群中,这种变化可能表现为疲劳感增强、记忆力下降,甚至情绪波动。

很多人认为喝无糖饮料就是健康选择,但无糖≠无害。多数“无糖”饮品中加入的是人工甜味剂。

虽不含热量,但长期摄入可能干扰身体对甜味的感知,导致食欲调节失衡。一些研究也提示,人工甜味剂可能影响胰岛素分泌节律,增加代谢紊乱的风险。

还有人觉得自己吃得很清淡,没有吃甜食就不用担心。主食结构不合理同样会导致血糖波动。

精白米、面过量摄入后,转化成葡萄糖的速度非常快,造成餐后血糖飙升。这类“高血糖指数”食物,虽非甜食,却比糖果更容易让人忽视其影响。

我们常说“病从口入”,但真正致病的,往往不是一顿饱饭,而是长期的饮食误区。比如把饮料当水喝,把加工食品当主食,把甜品当奖励,这些都是现代人普遍存在的认知偏差。一杯奶茶、一包薯片,积少成多,构成了慢性病的温床。

要想真正控制糖的摄入,首先要学会识别标签。包装食品背后的营养成分表中,“碳水化合物—其中糖”一项,是判断添加糖含量的关键。

很多“水果味”饮品,其实连水果影子都没有,只有大量果葡糖浆。这种糖吸收速度快,对胰岛细胞刺激强,极易引发胰岛功能衰退。

从饮食结构上看,中老年人应逐步减少高糖调味品的使用。炒菜时尽量少放酱料,改用天然食材提鲜,如洋葱、番茄、香菇。烹调方式也需优化,避免油炸和红烧,选择清蒸、水煮,减少糖油混合诱发的炎症反应。

在主食方面,应增加全谷物摄入比例,如燕麦、糙米、荞麦等。这类食物升糖指数低,富含膳食纤维,有助于稳定餐后血糖。研究显示,每日摄入25克以上膳食纤维,可显著降低2型糖尿病风险。

对于习惯喝饮料的人来说,用白开水或无糖茶替代含糖饮品,是最直接有效的改变。特别是绿茶、乌龙茶,不仅无糖,还含有多酚类物质,有助于降低血糖和脂肪水平。这类饮品在传统饮食文化中本就占有一席之地,值得重新拾起。

如果实在想吃甜食,可选择低升糖指数的天然食材,如水果中的蓝莓、苹果、猕猴桃等。相比加工甜点,这些食物含糖更温和,且同时提供维生素与抗氧化物质。关键在于控制总量与频率,而非完全禁绝。

除了饮食调整,运动干预同样重要。适度运动能提高胰岛素敏感性,减少糖分在血液中的滞留时间。中老年人每天30分钟快走或骑车,就能有效改善血糖控制。这不仅是控制糖的策略,也是逆转代谢紊乱的关键环节。

心理因素也不容忽视。情绪性进食常常让人摄入过多糖分。压力大、情绪低落时,大脑会渴望糖带来的短暂愉悦感。

但这种愉悦往往伴随血糖剧烈波动,最终造成更深层次的疲惫与焦虑。学会管理情绪,是控制饮食的基础。

在家庭饮食中,建议逐步减少厨房中的糖用量。做菜时减半放糖,逐步适应天然食材的味道。有条件的话,使用控糖工具如厨房秤,帮助家人建立对糖量的直观认知。当你意识到“一勺糖等于一天推荐量的一半”,自然会慎重使用。

养成阅读成分表、选择天然食材、控制饮食频率,是破除“糖陷阱”的三大关键。不要指望一次性彻底戒糖,而应通过渐进式调整,让身体逐步适应低糖生活。从减少一瓶饮料开始,就是有效改变的起点。

糖不是毒药,但过量添加糖是慢性代谢病的重要诱因。它比盐更隐蔽,比油更容易被忽视,却在不知不觉中改变人体的代谢节律。尤其是中老年人群体,越早意识到这一点,越能延缓糖尿病与高血压的发生。

每一次饮食选择,都是在为未来的健康投票。当我们开始关注糖的来源、掌握健康饮食的主动权时,慢性病的链条也许就会从此断开。一个清淡却不乏味的餐桌,是对自己身体最温柔的回馈。

参考文献:

[1]王丽华,王志勇,张晶晶.添加糖摄入与代谢综合征的关系研究进展[J].中华预防医学杂志,2024,58(2):145-150.

[2]李莎,徐芳.食品中添加糖的健康影响与政策应对[J].中国公共卫生,2023,39(9):1256-1260.

[3]中国营养学会.中国居民膳食指南(2022版)[M].北京:人民卫生出版社,2022.

声明:本文不含任何低质创作,所有图片均来源于网络,旨在科普健康生活,无低俗等不良引导,涉及人物侵权、图片版权、事件部分存疑等问题,请及时联系我们,我们会第一时间修改或删除内容!内容仅供参考,不能替代医生诊断。如感不适,请及时就医。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com