最近刷社交平台,总能刷到有人晒海底捞的“夜生活。

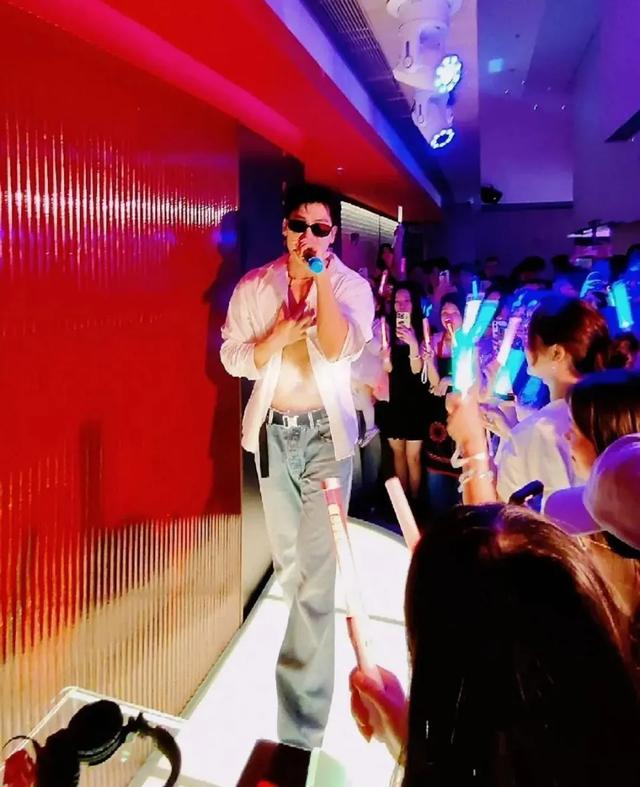

不是以前熟悉的生日歌、捞面表演,而是霓虹灯下的DJ打碟、年轻店员跳舞。

桌上摆着沸腾的火锅,手里还攥着荧光棒,活脱脱把火锅店变成了“火锅版夜店”。

不少年轻人特意赶在晚上去打卡,甚至有人调侃“排队一小时,不为涮毛肚,就为看这场表演”。

要知道,以前提起海底捞,大家第一反应都是“服务贴心”。

等餐时给做美甲、擦皮鞋,过生日送自制蛋糕,就算一个人吃火锅,店员也会放个玩偶陪坐。

可现在,它怎么突然走起“夜场风”了?为什么不能让人“好好吃饭”?

这背后,其实是海底捞这些年藏不住的经营焦虑。

从服务卷到“夜场”

早几年的海底捞,说是火锅行业的“一哥”一点不夸张。

巅峰时期,翻台率高达5.0,人均吃一顿得花一百多块,比同行高出一大截。

那时候大家愿意为这份“超预期服务”买单,觉得“虽然贵点,但吃得舒心”。

可这几年情况变了。

疫情之后,消费者越来越看重性价比,不少人慢慢算过账来。

海底捞的美甲、擦鞋这些服务,其实都悄悄算在了菜价里。

2022年有调查显示,超过一半的人觉得海底捞“性价比不高”,还有六成多的人希望它降价。

没办法,海底捞只能主动往下调客单价。

2023年降到99.1元,2024年又跌到97.5元,直接回到了2017年的水平。

翻台率也不容乐观。

海底捞自己把4.0设为及格线,今年才到3.8,离巅峰时的5.0差了不少。

再看整个餐饮行业,火锅赛道卷得厉害。

有的品牌直接打价格战,有的拼服务升级,海底捞原本的“服务护城河”,慢慢没那么管用了。

更关键的是,年轻人的夜生活习惯也变了。

以前大家爱去KTV、大型夜店。

可过去9年里,全国有7万家KTV倒闭,传统夜场因为最低消费高、门槛高,慢慢不受年轻人待见。

反而像小酒馆、Live House这种“轻娱乐”场所火了。

大家想要的是“花小钱、找乐子”,不用为了蹦迪硬凑消费。

海底捞正好瞅准了这个空白。

既然传统服务吸引不了人,夜场市场又有需求,那不如把火锅和夜场结合起来。

2025年1月,它在广州开了第一家夜宵主题店。

到6月底,全国近30家店都改成了这种“夜店模式”。

北京三里屯、深圳、上海这些年轻人聚集的商圈,都能找到这样的门店。

夜店模式里有啥

不少人好奇,海底捞的“夜店模式”到底能玩啥?

其实没那么复杂,核心就是“吃火锅+看表演”,还不用额外花钱。

这些门店大多选在商圈核心位置,比如北京三里屯店,以前是常规门店,今年五一改成了夜宵主题店。

每天晚上有固定的演出时间,一般是9点40分和11点40分各一场,每场15分钟。

快到点的时候,店员会提醒顾客,有时候还会发荧光棒,氛围一下子就拉满了。

演出内容很对年轻人胃口:DJ穿着有设计感的衣服打碟,有的还会跟着节奏跳舞。

偶尔撩起衣服露个腹肌,台下不少人举着手机拍。

有的门店里,DJ还会跟顾客互动,比如喊一句“最爱吃的火锅是啥”,顺势给海底捞打广告。

除了表演,店里的灯光也改了,暖光灯换成霓虹灯,原本温馨的火锅店,瞬间有了夜场的热闹劲儿。

吃的方面也跟上了“夜宵”主题。

除了常规的火锅锅底和涮菜,还加了小龙虾、烤串、卤味这些夜宵常见的品类,甚至有12元起的特调鸡尾酒。

这些酒度数不高,更像“小甜水”,学生党也能喝。

要是大学生去,还能用上大学生优惠,算下来性价比更高。

对比传统夜店,海底捞的优势很明显:

不用付最低消费,点个几十块的火锅就能看表演,吃完直接回家,不用转场折腾。

所以不少年轻人觉得“划算”,有的甚至专门为了表演去,吃完火锅还等着看第二场。

据海底捞店员说,有的门店夜间客流比以前多了10%。

女性顾客占了七成以上,三里屯店甚至多了一千桌客流。

花活能留客吗

现在来看,海底捞的“夜店模式”确实吸引了不少年轻人打卡。

但这股新鲜劲过后,食客还会买账吗?其实海底捞自己也在试探,而且背后藏着不少问题。

这种“靠颜值、靠表演”的营销,很容易本末倒置。

火锅终究是用来吃的,要是为了搞表演,忽略了菜品质量和食品安全,那就得不偿失了。

今年年初,上海外滩的海底捞就出过“撒尿事件”。

这也提醒大家:不管搞多少花活,食品安全才是餐饮的根本。

而且,过度依赖“帅哥表演”这些元素,也有争议。

有人觉得这是在物化男性,还有人说“去吃火锅是为了吃饭,不是看秀”。

要是互动尺度没把握好,还会让顾客觉得尴尬。

比如有的地方门店出现过抱顾客、用嘴喂樱桃的环节,就引起了不少讨论,觉得“越界了”。

另外,海底捞这些年搞的“花活”不止“夜店模式”。

为了找新的增长点,截至2025年6月,子品牌增至14个,涵盖烤肉、麻辣烫、拌饭等。

还搞了22元自助午餐、12元“穷鬼盒饭”,甚至开放了加盟。

可效果并不理想:子品牌加起来的收入才占总营收的1%。

加盟更是慢得离谱,收到2万份申请,只开了13家店,其中10家还是老店转让。

这说明,海底捞虽然一直在尝试新方向,但还没找到真正的“第二增长曲线”。

“夜店模式”更像一种“应急措施”。

用新鲜劲拉一把客流,缓解翻台率和客单价的压力。

可年轻人的新鲜感来得快,去得也快。

要是后续没有新的亮点,或者火锅本身的品质下降,很难留住人。

就像有人说的,“第一次去是为了看表演,第二次去就得看火锅好不好吃、服务到不到位了”。

海底捞以前靠服务留住人,现在靠“夜场”吸引⼈,但最终还是要回到餐饮的本质:

菜品、服务、性价比。

要是只顾着搞花活,忘了这些根本,就算短期能吸引客流,也很难长久。

现在的餐饮行业,大家都在“求变”,海底捞的“夜店模式”只是其中一种尝试。

至于食客会不会一直为这些花活买单,还要看海底捞接下来能不能平衡好“热闹”和“本质”。

毕竟,没人会为了看表演,一直吃味道一般、服务打折的火锅。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com