暑期出行高峰,继一次性酒店床品之后,高铁一次性座套也悄然成为热销的“出行神器”。这股热潮的背后,是旅客对公共交通卫生状况的普遍担忧。许多买家担心,在高温潮湿的环境下,公共座椅可能成为皮肤病传播的媒介。

对此,12306客服回应称,高铁会定期清洁和消毒座椅,若有明显污渍也会立即更换,但难以保证对每个座椅套进行每日清洗。

在速度与服务大幅提升的高铁上,为何旅客的“卫生焦虑”反而催生了新产品?我们从科学角度来分析一下。

一、在炎炎夏日,高铁座椅是否存在传播传染病的可能性呢?

在酷热且潮湿的环境之下,人体的汗液分泌显著增多,所着衣物愈发单薄,致使皮肤与公共物体的接触面积进一步增大。倘若公共座椅上残留有皮肤屑、汗液以及体液,从理论层面而言,其极有可能成为某些皮肤病(诸如真菌感染、疖肿、毛囊炎等)间接传播的媒介。

研究发现,座椅材料类型决定了其对细菌的吸附能力与微生物活性的维持:

- 聚酯纤维由于更具疏水性,吸附细菌数量更多,尤其适合细菌早期黏附与生长;

- 聚酯还会吸收更多的皮脂类物质,这是细菌的主要营养源,从而刺激其在织物中更活跃地代谢和繁殖;

- 当织物干燥时,细菌会通过“毛细力”不可逆地黏附在纤维上,这种状态下,即使经过清洗也难以彻底去除,增加了长期残留的可能性;

- 这种干燥后的残留菌群即便不再活跃,也可能带有“恶臭分子”或作为新细菌的营养源,形成“微生态循环”。

另一篇综述[2]指出,在公共场合的门把手、水龙头、塑料桌面、织物座椅等,都可检测到流感病毒、轮状病毒、诺如病毒、冠状病毒等病原体。其中:

- 病毒可通过喷嚏、咳嗽、鼻涕、汗液等体液附着于表面,形成“病毒污染面”;

- 在温度适宜、湿度适中的条件下,病毒在非多孔表面(如塑料、金属)可存活数小时至数天;

- 部分病毒(如轮状病毒)在多孔表面(如棉布、纸巾)上亦可存活长达60天;

- 若人手接触这些表面后未及时清洁,再触碰眼口鼻部,极易形成“自我接种”路径;

- 研究显示,病毒从物体表面转移至手部的转移率高达65%,进而口鼻接触后可导致感染。

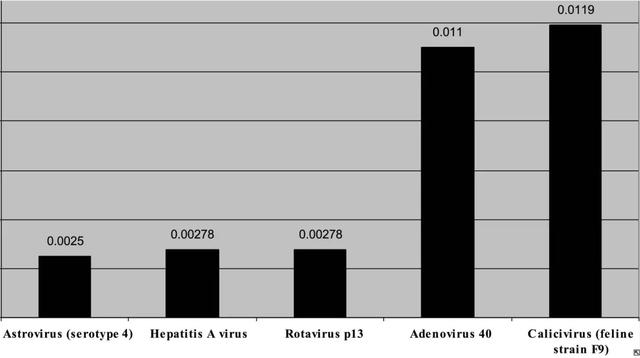

参考资料[2]:呼吸道病毒灭活率

参考资料[2]:肠道病毒灭活率

尤其在人流量庞大的交通工具上,乘客更替极为频繁,而座椅的清洁频率却相对有限,这无疑增加了病原体暂时存留的几率。

然而,主流研究表明,像癣类、疱疹病毒等皮肤病,更多是通过“密切皮肤接触”或者共用毛巾、衣物等贴身物品来传播,而非经由座椅这类间接物体传播。[3]即便在热带国家,真菌感染在人员拥挤且共用衣物、鞋子、地毯、浴室地板等物品的环境中易于传播,但公交或火车座椅并未被列为主要的风险载体。[4]

故而,尽管夏季皮肤病传播的总体风险有所上升,但单纯依靠高铁座椅传播传染病的概率实则较低,这种担忧更多地体现为一种“卫生焦虑”。

二、一次性座套是否有实用价值?

一次性座套的核心功能在于实现物理隔离,有效阻挡皮肤与公共座椅的直接接触。其材质大多为无纺布或者PE塑料,覆盖范围自头枕延伸至坐垫,部分座套还独具扶手保护设计。不可否认,它确实能够在一定程度上缓解乘客因接触异物或可见污渍而产生的不适感。

某平台在售的一次性座套

从实用性角度考量,此类座套所带来的心理安慰远大于实际的预防功效。对于那些皮肤极度敏感、正在使用外用药物、皮肤存在开放性伤口或者免疫力较为低下的乘客(例如儿童、老年人、孕妇)而言,一次性座套可作为一种补充性的防护措施。

然而,其卫生效果在很大程度上仍取决于座套本身的清洁状况(是否有包装、是否洁净)以及使用方式(是否正确覆盖)。

三、乘坐高铁时,如何保护自身健康?

这一部分也是本文的核心,除了关注座椅清洁,乘客在高铁旅途中还应注意以下几点:

1、手部卫生是核心防线

大量研究表明,手是疾病传播的主要媒介。无论是触摸座椅、餐桌、小桌板还是洗手间门把手,建议每次用餐前、如厕后及时使用洗手液或酒精免洗洗手液清洁双手。

2、避免直接用皮肤接触高频接触区

如担心公共扶手或桌板,可自备湿巾擦拭,或垫纸巾。穿着短裤短裙者可随身携带轻便披巾或座套布片临时垫用。

3、使用口罩与避免高声交谈

在车厢封闭、人群密集的空间,尤其是流感或呼吸道疾病流行季节,佩戴口罩有助于减少飞沫传播风险。尽量避免长时间高声交谈,减少飞沫扩散。

4、注意饮食与水源

携带干净水源,避免食用易腐败食物。若购买高铁供应食物,应留意包装完整与保存温度。

5、保持身体舒适,避免疲劳与中暑

高温季节易导致疲劳和中暑,建议旅途中多饮水,合理安排休息,不要长时间保持固定坐姿。

参考资料:

[1]Møllebjerg A, Palmén LG, Gori K, et al. The Bacterial Life Cycle in Textiles is Governed by Fiber Hydrophobicity. Microbiol Spectr. 2021;9(2):e0118521.

[2]Boone SA, Gerba CP. Significance of fomites in the spread of respiratory and enteric viral disease. Appl Environ Microbiol. 2007;73(6):1687-96.

[3]Numan RS, Farhan MS, Abdullah BA, et ao. Review of the Clinical Types of Dermatophytes. Journal for Research in Applied Sciences and Biotechnology, 2024;3(3), 104–112.

[4]Dogra Sunil, Narang Tarun. Emerging Atypical and Unusual Presentations of Dermatophytosis in India. Clinical Dermatology Review. 2017;1(Suppl 1):S12-S18,

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com