珍·古道尔在10月1日自然去世,生前几天还在演讲。

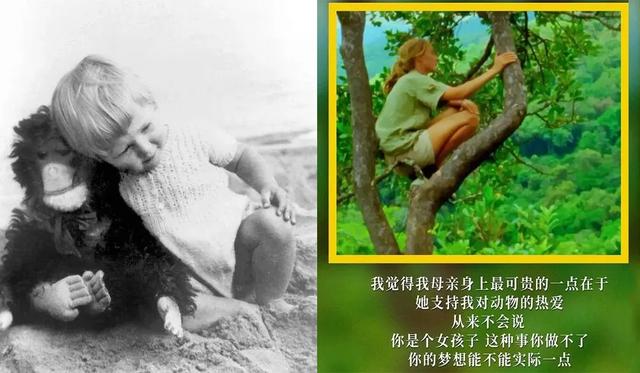

她十岁时说,她的梦想是去非洲,与动物为伴。别人都只当笑话听,只有母亲鼓励她,去努力实现它。

高中毕业后,她选择了一条“曲线救国”的道路。她没有上大学,而是去做秘书、餐厅服务员、电影公司助理等攒钱。

13年后,1957年,她23岁,命运的齿轮开始转动,收到一封邀请,她妹妹的朋友住在肯尼亚,邀请珍过去帮忙。她立刻辞去了在伦敦的工作,用辛苦积攒下的钱购买了船票,于1957年抵达了肯尼亚。

在内罗毕,珍·古道尔先是谋得了一份秘书工作。机缘巧合之下,她被介绍给了著名的古人类学家路易斯·利基博士。利基博士当时正在寻找一位助手来协助他的化石挖掘工作。

利基很快就发现了珍·古道尔身上与众不同的特质——她对动物有着非凡的热情和直觉,她拥有非凡的耐心、细致的观察力、对大自然的真挚热爱,以及一种罕见的“动物感”。

要真正了解野生动物,需要一个没有先入为主观念的人,能够长时间地沉浸在它们的环境中,建立信任。利基觉得没有知识框架的局限,她能研究得更好。

这就是人没有执念,只有赤心的状态。

利基博士一直有一个大胆的想法:他认为研究与人类基因最接近的灵长类动物,可能会为解开人类起源之谜提供关键线索。他需要有人去实地进行长期的观察研究。

为了这个挑战,利基博士四处奔走,最终从芝加哥商人利奥拉·梅·戴维斯那里获得了第一笔资助。当时的殖民政府和社会观念都无法接受一个单身女性独自在野外居住,必须有人陪同。

于是,她伟大的母亲,从10岁就支持她天真烂漫想法的母亲——范妮·约瑟芬·古道尔,毅然决定陪同女儿前往非洲。

1960年7月14日,26岁的珍·古道尔与她的母亲,抵达了坦噶尼喀湖东岸的贡贝溪保护区(今坦桑尼亚的贡贝国家公园),正式开始了她与黑猩猩的传奇一生。

确切的算,从10岁到91岁,81年,她都在完成她人生的使命。这个人生样本,太赞叹了。人不能有心结,要有内核。

内核就是使命必达,心结即有遗憾难以解决及意难平。

她的一生,内在驱动、个人努力、偶然邀请、贵人相助、资金支持、亲情陪伴。这每一个环节,都缺一不可。

人不要有执念,要有赤心;人不要有心结,要有内核。

她的离去,不像巨星陨落那般轰然作响,更像是一片秋叶,在完成了光合作用的使命后,安然回归大地。

自然心,就是赤子之心。人类也是动物,却在破坏自然,这多愚蠢。

珍·古道尔的“发心”,源自最纯粹的“赤心”。她不是在逃离什么,而是在奔赴一场童年的约定。她的梦想,源于儿时阅读《杜立德医生》的故事,源于母亲送给她的一只黑猩猩玩偶“朱比利”。她对非洲、对动物的热爱,是一种未经世俗污染、与生俱来的激情。

她的出发,没有背负沉重的过去,没有需要疗愈的创伤。她没有“心结”,只有一个无比清晰、无比坚定的“核心”——去理解,去亲近,去与那些她视为同类的生命共处。

这份赤子之心,让她得以抛开人类中心主义的傲慢,以一种前所未有的谦卑与耐心,敲开了那个神秘世界的大门。

珍·古道尔的研究成果,彻底颠覆了我们对黑猩猩乃至人类自身的认知。这些突破,并非源于她科班出身的经验,而是源于她那颗“赤子之心”所带来的独特观察视角。

她观察到黑猩猩将树枝的叶子摘掉,伸进白蚁洞里“钓”白蚁吃。这一发现,直接撼动了“人类是唯一会制造工具的动物”这一定义,迫使科学界重新审视人与动物的边界;

她记录下黑猩猩捕食猴子等其他动物的行为,揭示了它们杂食性的一面;

她给予黑猩猩名字而非编号,用十数年的时间,观察它们之间复杂的社会关系、母子情深、权力斗争,甚至是有组织的“战争”,这些都显示出黑猩猩具备初步的“文化”现象……

她没有将黑猩猩视为冰冷的数据,而是视为有血有肉、有喜怒哀乐的独立个体。不遥远地观察,而是近距离地融入它们的世界。这份“非学院派”的勇气,最终带来了革命性的科学突破。

因为没有“心结”,她能全然地接纳黑猩猩世界的一切,无论是温情还是残忍;因为拥有“核心”,她能数十年如一日地坚持,将这些观察转化为严谨的科学成果。

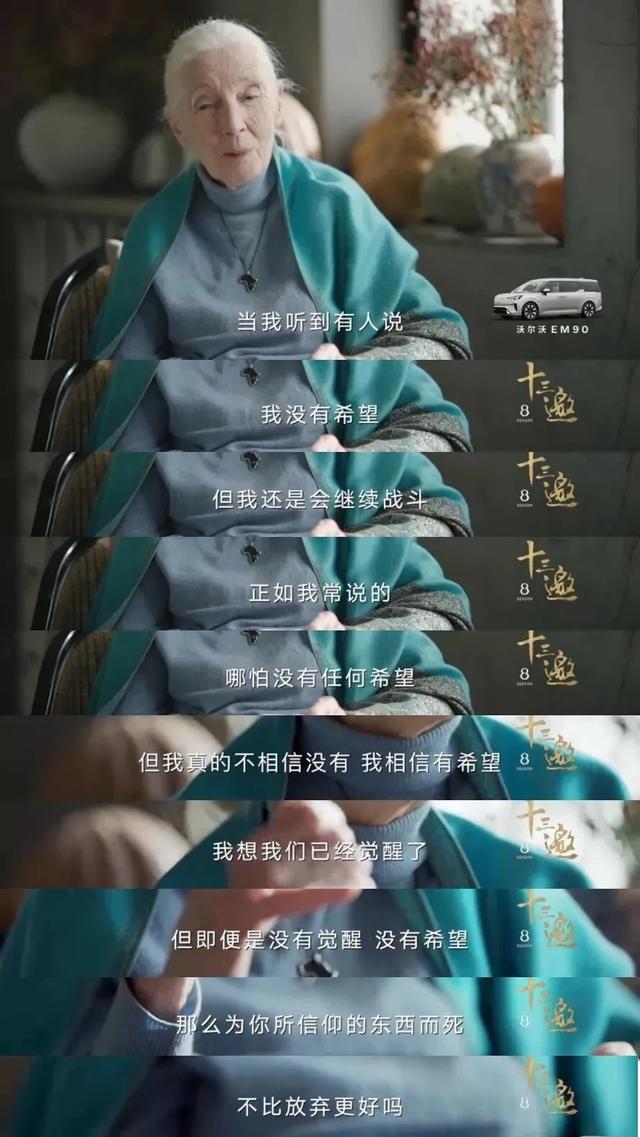

她总说,“唯有了解,我们才会关心;唯有关心,我们才会采取行动;唯有行动,生命才会有希望”;“你做的每件事都会有影响,所以你必须决定,你想带来什么样的影响”;“每个人都很重要,每个人都能发挥作用,每个人都能带来改变”;“人类与动物并没有一条清晰的界线”……这就是极高的心力。

她与黑猩猩建立的深厚情感联结,是人类历史上罕见的跨物种友谊。她的存在,本身就是一部活生生的证明,说明人类并非凌驾于万物之上,而是自然界平等的一员。

大卫是第一只接受珍的黑猩猩,它教会了珍许多黑猩猩的行为和沟通方式,成为她研究的“引路者”和最重要的“朋友”;她还与古兹莫(Goliath)、菲菲(Fifi)等其他黑猩猩建立了深厚的情感,见证了它们的出生、成长、爱恨情仇乃至死亡。她与黑猩猩的友情,是她“赤子之心”最直接的体现,让她得以窥见非人生命的丰富与复杂。

从一个默默无闻的研究员,到全球知名的环保斗士,她将毕生所学,转化为唤醒人类良知的力量,推动了动物保护、环境保护和可持续发展。她不仅改变了我们对黑猩猩的认知,更改变了我们看待自身与地球的方式。

她的心,没有被世俗的欲望所困扰,没有被复杂的社会关系所缠绕,更没有需要解决的内在矛盾。她的内心,是一片澄澈的湖泊,清晰地倒映着她的使命:去非洲,与猩猩为伴。

这份赤心,让她拥有了常人难以企及的“无执念”和“无心结”。她不执着于世俗的成功、金钱或名誉,她甚至不执着于传统的科学方法。她也没有任何需要与过去和解的“心结”,因为她的过去,从儿时起,就清晰地指向了她未来的方向。

她的爱情和婚姻也很简单,两段婚姻,都与她的研究和对非洲的热爱息息相关。

雨果·凡·拉维克是一位荷兰贵族出身的野生动物摄影师和电影制作人。他受路易斯·利基博士的邀请,于1962年来到贡贝,为珍·古道尔的研究进行拍摄记录。在贡贝的艰苦环境中,两人朝夕相处,共同面对自然的挑战,记录黑猩猩的每一次发现。他们是彼此最亲密的战友和见证者。

随着珍·古道尔的研究领域日益深入,以及她在国际上的知名度越来越高,两人各自的事业重心逐渐产生差异,聚少离多。雨果专注于动物电影制作,珍则全身心投入到黑猩猩研究和后来的全球倡导中。他们最终于1974年离婚。尽管婚姻结束,但他们之间的深情与尊重从未消减。

珍·古道尔的第二任丈夫是德里克·布莱森,一位坦桑尼亚国家公园的主任。两人在贡贝研究站的一次会议上相识已久。在与雨果离婚后不久,他们于1975年结婚。这段婚姻是珍人生中一段宁静而有力的港湾。

然而,德里克不幸于1980年因癌症去世。德里克的去世对珍打击很大,但她化悲痛为力量,更加坚定地投入到黑猩猩和环境保护的事业中。

她的研究不仅是观察,更是行动。她创立了珍·古道尔协会,发起了“根与芽”等全球性项目,致力于在儿童和青少年中播撒环保的种子,将科学发现转化为具体的保护行动。

随着珍·古道尔从研究员转型为全球环保倡导者,她与世界各地的科学家、环保主义者、政府官员、学生乃至普通民众,建立了广泛而真诚的友谊。她感染和激励了无数人,共同投身于保护地球家园的伟大事业。她的友情,不再局限于个人层面,而是上升为一种唤醒集体意识、连结全球力量的普世情谊。

从默默无闻的研究员,到全球知名的环保斗士,珍·古道尔的一生,是一生只干一件事的绝佳样本。这份专注,并非源于能力的局限,而是源于使命的清晰与内在的丰盛。

无执念,有赤心;无心结,有内核。让她的一生得以相对圆满。

—— · END · ——

No.6563 原创首发文章|作者 水姐

简介:秦朔朋友圈主编,上海作协会员,清华,交大,中欧等校友。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com