友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com

释永信碎三观!刚查了南少林寺方丈,不查不知道,让人惊叹

41

0

近七日浏览最多

最新文章

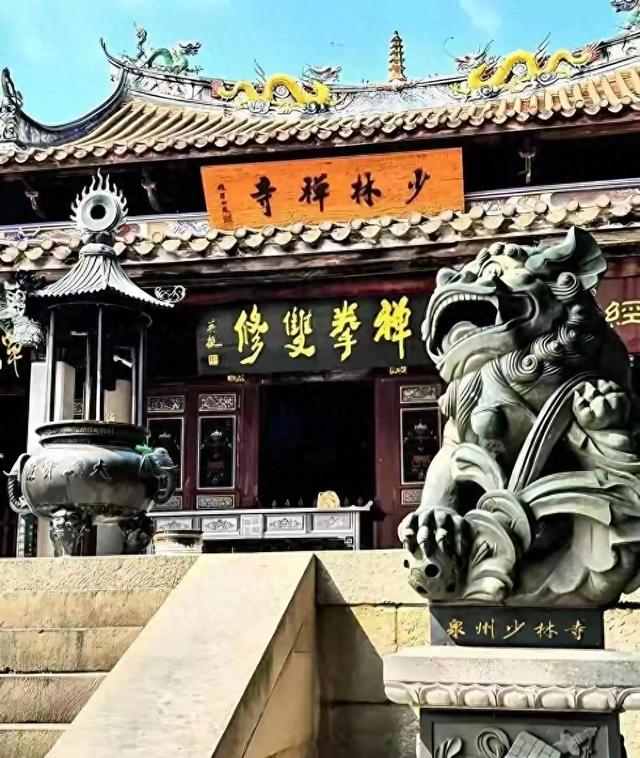

在福建泉州清源山南麓,一座千年古刹在晨钟暮鼓中延续着独特的修行传统。这里的方丈释常定,以"禅武合一"的理念守护着南少林文化的根脉,同时以开放姿态将这份东方智慧推向世界。这位出身农家的修行者,用数十年如一日的坚守,书写着传统与现代交织的文化传承故事。

一、修行之路:从农家少年到禅武高僧

释常定13岁踏入泉州崇福寺,师从高僧学习太祖拳。天未破晓的练功场、青灯古佛的经堂,构成了他少年时代的双重修行。在佛学院深造期间,他系统研习佛法经典,却始终未放下手中的拳械。这种"白天练武强身,夜晚诵经修心"的生活模式,逐渐形成了他对禅武关系的深刻理解:"拳为武之形,禅为武之魂,二者不可偏废" 。

1995年,释常定在河南嵩山武术大赛中摘得桂冠,自此开启了职业武术家的生涯。他将传统南拳与禅宗心法融合,形成刚柔并济的独特风格。在省级、国家级赛事中屡获殊荣的同时,他更注重武学理论的整理,耗时多年完成《南少林五祖拳谱》修订,使这一濒临失传的拳种重焕生机 。

二、禅武实践:让千年拳法走向世界

2008年,南少林五祖拳被列入国家级非遗名录,释常定作为传承人,开始探索传统文化的现代表达。他组建的武僧团足迹遍布全球20多个国家,在纽约时代广场、伦敦特拉法加广场等标志性场所展演,让少林武术成为世界认识中国的文化窗口 。

在印尼邦加勿里洞省的文化交流中,释常定带领团队展示"禅武医艺"全景文化:武僧们的五祖拳刚劲迅猛,禅医的正骨手法妙手回春,书画僧的作品意境深远。当地省长罗斯曼惊叹:"这些来自东方的智慧,让不同信仰的人产生了心灵共鸣" 。如今,五祖拳已在42个国家设立分会,仅泉州少林寺就培养出数千名外籍弟子,其中不乏欧美政商精英 。

释常定的创新不止于海外传播。他推动五祖拳进校园、进社区,创编青少年健身操和中老年养生功,让传统武术融入现代生活。在泉州多所中小学,学生们课间操演练的正是经过改良的五祖拳套路,刚柔并济的动作成为校园里一道独特风景线 。

三、文化思辨:在争议中坚守初心

随着南少林影响力的扩大,释常定的传承模式引发讨论。有人赞赏其"以武弘法"的创新,认为这是传统文化活化的典范;也有人质疑商业化运作是否背离修行本意。面对争议,释常定始终保持着清醒:"我们不是在经营企业,而是在守护文化基因。"他坚持将武术展演收入用于寺庙修缮和公益事业,近年来累计向贫困地区捐赠善款逾千万元。

在泉州少林寺的藏经阁,悬挂着释常定临摹弘一法师的书法作品。他将书法创作视为另一种修行:"运笔时需如练武般气沉丹田,收笔时要似参禅般心无挂碍。"这种将艺术、武学、禅修融为一体的实践,正是他对"禅武合一"理念的具象诠释。

四、时代启示:传统传承的现代范式

释常定的探索为传统文化传承提供了新思路。他将南少林文化分解为武术、禅修、医学、艺术四大模块,通过"文化套餐"形式进行国际传播,这种立体化输出模式被联合国教科文组织列为文化遗产活化案例 。在他的推动下,泉州少林寺成为"中国华侨文化交流基地",每年接待海外参访团逾百批次,成为联结全球华人的精神纽带 。这位年逾七旬的方丈,至今保持着凌晨五点练功的习惯。在他看来,真正的传承不在于形式,而在于精神的延续:"当外国弟子在万里之外打出标准的五祖拳时,当孩子们在课间操中体会到武学精髓时,这就是文化生命力的最好证明。"

从闽南古寺到国际舞台,释常定用半个世纪的时间,完成了从武术家到文化使者的蜕变。他的实践证明,传统文化的传承既要守住根脉,更要接上时代的地气。当晨钟再次响彻清源山,这位禅武高僧正以坚定步伐,走在传统与现代交织的文化复兴之路上。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com